Isabella Marboe hielt diesen Vortrag anlässlich der Vernissage zur Ausstellung „Räumlinge“ von Johanna Schuberth und Gregor Schuberth am 15. September 2016 in der Galerie Splitter Art.

Normalerweise spricht in dieser Galerie häufig der Philosoph Burghart Schmidt, der von Gregor Schuberth sehr verehrt wird. Weshalb ich meine Ansprache in seinem Sinne – und im Sinne der Geschwister Johanna und Gregor Schuberth, die ja immer auf der Suche nach dem spezifischen Wesen von einer Architektur sind, die etwas ganz bestimmtes, klar spürbares, aber umso schwerer benennbares auslöst, eine Erinnerung oder ein Gefühl – etwas grundsätzlicher beginnen möchte. Nicht ohne dann natürlich auf die sogenannten „Räumlinge“ einzugehen, die heute hier zu sehen sind.

Beginnen wir also an der Urfrage für alle Architekten und Architektinnen, die da lautet: Was ist Architektur? Diese Frage kommt so harmlos daher, dass lebenserfahrene Menschen jeder Gattung sofort wissen: sie muss ordentlich komplex sein. Dementsprechend viele Antworten gibt es auch darauf. Wahrscheinlich so viele, wie Menschen, die Gebautes wahrnehmen und erleben. Als „Mutter aller Künste“ bezeichnete Vitruv die Architektur, die seiner Meinung nach auf Stabilität, Nützlichkeit und Anmut setzen muss. Als Baukunst ist sie stets an die Materie gebunden, hat statischen Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen, gewisse Funktionen zu erfüllen und bestenfalls auch noch schön zu sein. Diese Form von antikem Pragmatismus, die die Architektur aber noch selbstverständlich den Künsten zuordnet, musste natürlich unter rebellischen Geistern sofort in Frage gestellt werden. „Alles ist Architektur“, meinte Hans Hollein. „Wir wollen Architektur, die mehr hat. Wir wollen Architektur, die leuchtet, die sticht, die fetzt und unter Dehnung reißt. Architektur muss schluchtig, feurig, glatt, hart, brutal, rund, zärtlich, farbig, obszön, geil, träumend, vernähend, verfernend, naß, trocken und herzschlagend sein. Lebend oder tot. Wenn sie kalt ist, dann kalt wie ein Eisblock. Wenn sie heiß ist, dann so heiß wie ein Flammenflügel. Architektur muss brennen.“ Das forderten Coop Himmelb(l)au in ihrem Manifest im Jahr 1980, ließen einen brennenden Flammenflügel in den Hof der TU Graz fallen und befreiten damit die Architektur zumindest theoretisch endgültig von der Materie.

Haus-Rucker-Co hatten 1976 begonnen, schräge Ebenen im Stadtraum zu platzieren oder bei der documenta in Kassel 1977 einen Rahmenbau in der Landschaft: Dieser verweist auf die Wichtigkeit des Bildes und der Perspektive in der Wahrnehmung von Architektur – und Welt. Zwei wesentliche Aspekte, die sich auch in den „Räumlingen“ aus Plastilin von Schuberth und Schuberth wiederfinden.

Schuberth und Schuberth sind in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Architekten: Das beginnt schon damit, dass die beiden Geschwister sind. Eine sehr seltene, aber – wenn sie funktioniert – durchaus erfolgreiche Konstellation. Man denke nur an das Vorarlberger Bruderpaar Marte.Marte, oder an Piet und Wim Eckert, die in Zürich ihr Büro E2A Architects betreiben. Die Architekturlandschaft der Schweiz mit ihrer präzisen Reduktion ist übrigens durchaus eine Referenzgröße für Schuberth und Schuberth.

Oder eben die Brüder Manfred und Laurids Ortner – einer Maler, einer Architekt – bei denen Gregor Schuberth in Berlin eine Zeitlang gearbeitet hat. Sie werden hier mit ausdrücklicher Erlaubnis von Ortner & Ortner mit ihren „Zehn Hinweisen für eine bessere Architektur“ zitiert und in Plastilin gewürdigt.

Nichts erfinden

Alles Mischen

Künstler fragen

Einfaches verfeinern

Fremde Ideen weiterspinnen

Rätselhaft bleiben

Altes umarmen

Hülle vom Inhalt trennen

Großzügigkeit probieren

Lernen von der großen Zahl

Sie sind hier als Ratschläge zu beherzigen. Oder als Versuch einer architektonisch transformierenden, augenzwinkernden Verfremdung der biblischen zehn Gebote zu lesen, die zwischen den Zeilen auch einige Dogmen der Moderne – wie beispielsweise die unverfälschte Materialtreue und die Forderung nach der totalen, noch nie dagewesenen, innovativen Erfindung – auf die Schaufel nimmt. Für alle, die diese 10 Hinweise für eine bessere Architektur, wie sie korrekt zitiert heißen, in Ruhe nachlesen und auf sich wirken lassen möchten, sei auf die Website von Schuberth und Schuberth verwiesen, wo sie unter dem Punkt „Ideen, die wir leider nicht selber hatten und klauen mussten“, zu finden sind. Was wieder deutlich zeigt, wie wichtig bei Schuberth und Schuberth das Wort ist und welche Wirkung sie ihm zugestehen. Gregor Schuberth ist nicht nur Architekt, sondern auch ein leidenschaftlich Schreibender, was sich ebenfalls auf der Website zeigt. Ich vermute, die meisten Texte, die dort zu lesen sind, stammen aus seiner Feder. Worte verweisen immer auch auf Formen, denn sie konstituieren in bestimmter Weise auch die Realität, wie wir sie sehen. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott“, steht schon im Johannes Evangelium.

Dass sich die zehn Hinweise von Ortner & Ortner nun also auch in Plastilin verewigt finden, ist durchaus als Hommage und Würdigung aufzufassen: Immerhin haben Schuberth und Schuberth in den ersten beiden Büros, die ich von ihnen kannte, auch ihr Namensschild in Plastilin ausgeführt. Und damit schon gezeigt, dass sie anders ticken als andere Büros, auch die kleinsten Gesten wichtig nehmen und eben die Gestaltung ihres Büroschildes unkonventionell humorvoll – nebenbei auch kostengünstig – und ganz sicher einmalig mit einer individuellen Handschrift geprägt haben.

Tatsache ist: Plastilinbilder spielen im Büro von Schuberth und Schuberth vielleicht nicht unbedingt eine tragende, aber sicher keine unbedeutende Rolle. Sie stehen für ein spielerisches, eigenwilliges Moment – ein Experiment ohne Absicht und Zielvorstellung, die Möglichkeit, etwas offen zu lassen. Als Inspirationsquelle, Studienobjekte, Lockerungsübung, visueller Denksport, Meditation zum Erkenntnisgewinn. Denn das Plastilinbild verändert die Wahrnehmung auf die Architektur und die Welt. Schuberth und Schuberth setzen es auch genauso ein: als Instrumentarium, um ihre Sicht auf den Raum, Farben, Atmosphären und Stimmungen auszuloten, zu erweitern, zu überprüfen und vielleicht auch zu verändern. Denn jeder Wechsel eines Trägermediums bringt eine neue Perspektive. Wenn diese dann auch im Bildmotiv verfremdet, gekreuzt und collagiert wird, umso mehr. Ganz wesentlich ist dabei auch die emotionale Komponente, die schon in der Technik des Abreißens, Knetens, des Weich-Machens, mit-dem-Daumen-Aufbringens und Verschmierens immanent ist. Dazu kommt, dass Plastilinbilder hitzeempfindlich sind: bei zu viel Sonne werden sie weich, verlaufen und schmelzen an den Rändern. Ein Restrisiko bleibt immer. Und wahrscheinlich liegt gerade darin die Anziehungskraft, die das Plastilin auf Schuberth und Schuberth ausübt. Denn die beiden sind sonst in allem, was sie tun, ziemliche Perfektionisten, die möglichst wenig bis nichts dem Zufall überlassen, wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf.

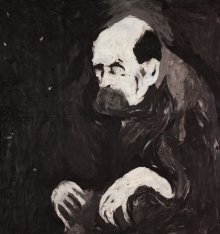

Begonnen hat die Geschichte mit dem Plastilin und Schuberth und Schuberth auf einer professionellen, erwachsenen Basis ziemlich klassisch modern und auch typisch wienerisch mit der Loos-Bar. Als sie in ihrem damaligen Atelier in der Schönbrunner Straße die Loos-Bar aus sehr günstigen Materialien in einer Art Raumexperiment im Maßstab 1:1 nachbauten, verwendeten sie für den schwarzen Marmor schwarzes Plastilin. Dann bildeten sie auch das Porträt von Peter Altenberg in der Loos-Bar aus Plastilin nach. Es bekommt durch das Material, in dem der individuelle Abdruck eines Daumens der bildgestaltenden Einheit eines Pixels entspricht, eine ganz eigene Aura. Das Altenberg-Porträt ist geprägt von der Handschrift des Mitarbeiters, der es damals machte: Levin Meraner. Das ist auch eine Eigenheit der Plastilinbilder: Aufgrund ihrer manuellen Machart schreibt sich in ihnen die Persönlichkeit ihres Autors ein. Das schwarz-weiß abstrahierte Plastilinporträt hat eine sehr suggestive Ausstrahlung. Es wirkt ein wenig wie dem Filmset vom Gruselkabinett des Dr. Caligari entsprungen. Kurz: Das Medium Plastilinbild eignet sich – nicht zuletzt auch durch die unmittelbare, analoge Technik der direkten Übertragung des Fingerdrucks in das weiche Material, die Möglichkeit, es zu dehnen, ziehen, drücken oder pressen – wunderbar für die Übertragung und Vermittlung von Emotion und Subjektivität. Außerdem ist es leicht veränder- und korrigierbar. Man kann jedes Pixel rasch und unkompliziert neu kodieren.

Dazu kommt noch der Aspekt der Farbe: Plastilin wird im landläufigen Sinn vor allem von Kindergärten und Schulen benutzt, ist also nur in einer sehr eingeschränkten Farbpalette erhältlich: weiß, grau, schwarz, gelb, orange, rot, hautfarben, violett, blau, grün und braun. Daraus tatsächlich Pixel in hellblau, türkis, anthrazit, zitronengelb und all den anderen Farben zu mischen, die hier zu sehen sind, ist bereits eine hohe Kunst. Schuberth und Schuberth geben folgerichtig bei allen ihren Plastilinbildern den Namen des Ausführenden an. Das Copyright liegt trotzdem – wenn man so will – beim Büro. Denn die Komposition der Plastilinbilder ist nicht ohne, sie erfordert einiges an präziser Vorarbeit – wie Modelle und 3D-Renderings – und wird auch mit der Zeit immer komplexer und thematisch umfassender. Immerhin stammt das Porträt von Peter Altenberg aus dem Jahr 2008: Seither hat sich auch das Plastilinbild als Medium bei Schuberth und Schuberth vom Sujet, seiner Farbigkeit und Detailgenauigkeit her verändert und weiterentwickelt. Man sieht: was auf den ersten Blick so spielerisch und einfach daher kommt, hat ziemlich viel Background.

Der Denkanstoß, die Verschiebung der Perspektive, der Schritt zurück aus dem harten Architektenalltag – in dem es um klares Vorgehen, eindeutige Entscheidungen, Kosten, Zeit, Terminpläne und dazwischen immer wieder um das Wesen und die Essenz von Architektur geht –, die Poesie, der Humor, eine gewisse Unverbindlichkeit und Mehrschichtigkeit in der Wahrnehmung von Raum, das sind einige der Gründe, warum Schuberth und Schuberth auf das Plastilinbild zurückgreifen. Dabei tun sie das – in Anbetracht der Verformbarkeit und Günstigkeit des Materials – wieder mit fast wissenschaftlicher Akribie und Ernsthaftigkeit. Diese Plastilinbilder sind nicht einfach hingeworfen und intuitiv aufgedrückt. Sie sind entwickelt, am Computer vorberechnet, collagiert, also durchaus ernst zu nehmende Studien.

Im selben Jahr wie das Porträt von Peter Altenberg entstand auch das Bild der American Bar, die Schuberth und Schuberth damals als 1:1 Mockup in ihrem Büro nachgebaut hatten. Allerdings aus Styropor und Sperrholz, also sehr billigen Materialien, bei denen als Oberfläche Plastilin zum Einsatz kam. Schuberth und Schuberth interessierte daran, wie sehr die Materialität einen Raum verändern kann. Oder anders ausgedrückt: Was abgesehen von der Oberfläche und vom Material noch vom Raum als Charakteristikum übrig bleibt. Dieser nachgebaute Raum wurde dann noch als Ganzes auf ein Plastilinbild übertragen. Damit schafften sie – entspannt und gelassen – den Sprung vom absoluten Materialfetischisten Adolf Loos, der jede Marmorart, jeden Stein, jeden Sessel akribisch genau auf- und aussuchte, zum Plastilin. Die Loosbar ist – auch in Plastilin – sofort zu erkennen. Aber sie ist irgendwie das blutlose Ideal ihrer selbst. Menschenleer, schwarz-weiß, geruchlos, geräuschlos und nikotinfrei ist sie gleichermaßen auf das Gerippe ihrer Kassettendecke, auf Spiegelung und Raster reduziert. So wie auf diesem Bild kann man sie nie erleben – und trotzdem strahlt das Bild viel Atmosphäre aus. Diese Bar ist ein Nacht-Ort. Ein Ort, an dem die Wahrnehmung der Realität – befeuert von Alkohol, vom Flirtmodus, von Zigarettenrauch – stark verfremdet, aber auch intensiviert wird. Es braucht solche Orte, um sich lebendig zu fühlen, um kreativ zu sein, Grenzen auszuloten und die Konventionen einer bürgerlichen Erziehung etwas abzuschütteln. Zumindest für einen Moment.

Ähnlich verhält es sich mit dem Bild darunter: Ein Filmstill aus „Lost Highway“, einem Kultfilm von David Lynch. Der Film bezieht viel von seinem Reiz daraus, dass er extrem kryptisch ist und permanent mit starken Emotionen spielt. Grundsätzlich geht es um das Irrationale, starke Ängste, das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, Realität, Erinnerung, Flashbacks, Schuld, Mord, Gewalt, Sexualität undsoweiter. Der ganze Film ist geprägt von extremen Farben und extremen Perspektiven. Auch dieses Bild ist verfremdet – und zwar mehrfach. Einerseits ist es einem Filmstill nachempfunden – und solchermaßen aus der Bewegung zum Standbild gefroren – wird also ganz anders wahrgenommen und musste naturgemäß rekonstruiert werden. Denn im Film sieht man genau diesen Ausschnitt nie. Das Bild ist ein erster, zweidimensionaler Eindruck und natürlich auch das Tor in eine andere Welt. In viele Welten. Eine räumliche, eine geistige, eine kulturgeschichtliche. Jeder, der ein Bild sieht, erinnert sich an viele andere, von denen die meisten mit Erfahrungen, Erlebnissen und Erkenntnissen verknüpft sind. Ein Bild ist also immer auch ein Speicher von Emotion. Dieses weckt vielleicht Erinnerungen an den Film oder das Gefühl, mit dem man ihn gesehen hat.

„Räumlinge“ ist ein Begriff von Bearth & Deplazes, die von ihren Studierenden verlangten, ihre Tonmodelle zu durschneiden. „Überlegen Sie sich aufgrund Ihrer Erkenntnisse anhand von Skizzen, wie Sie Ihre Räumlinge in maximal fünf Teile zergliedern würden, ohne dass ein Rest entsteht. Wählen Sie die Lage der Schnitte so, dass Sie den Räumling wieder zu seiner Ursprungsform vervollständigen können. Wenn der Ton genügend Grundfestigkeit hat, führen Sie Ihre Schnitte sauber und präzise aus. Legen Sie anschließend die Teile einzeln zum Trocknen aus.“ Bearth & Deplazes sind der Meinung, dass nur durch Schnitte der reich strukturierte Innenraum erfahrbar wird. Schnitte sind eine klare, tradierte Methode um einen dreidimensionalen Raum besser zu beschreiben. Man legt sie meistens so, dass ein besonders interessanter, ansprechender Raumteil dargestellt wird.

Raum ist ein sehr vielschichtiges Phänomen, diese Bilder stellen gleichermaßen einen oder eben mehrere Schnitte durch einen oder mehrere Räume dar. Dank ihrer Machart sind sie aber immer mehr als nur ein Bild. Schuberth und Schuberth nennen sie „Räumlinge“. Sie bilden Schnitte, Abdrücke, Ahnungen, Facetten eines Raumes, aber auch Konglomerate und Hybride von mehreren Räumen ab.

Besonders spannend nämlich wird die Sache, wenn verschiedene Räume, die es tatsächlich gibt, miteinander gekreuzt, gemorpht und gemixt werden und dadurch wieder etwas ganz Neues entsteht. Schuberth und Schuberth bilden so gleichermaßen Wahlverwandtschaften aus Plastilin zwischen verschiedenen Räumen.

So stößt auf dem Bild „Die versiegelte Zeit“ die Kirche des Seelsorgezentrums Oberbaumgarten von Johann Georg Gsteu – eines meiner Lieblingsgebäude überhaupt – auf die Decke des Lokals „If Dogs run free“ von Tzou Lubroth Architekten. Die Kirche ist aus dem Baujahr 1965, die vier Teile ihrer Decke aus Betonfertigteilen lassen in der Mitte ein kreuzförmiges Oberlicht frei, das raumumgreifend die ganze Kirche umfasst. Im Bild ist es etwa in der Mitte geschnitten und zentral positioniert, das Bild zeigt also den halben Raum. Das Lokal „If Dogs run free“ stammt aus dem Jahr 2012 – seine Decke ist eine geometrische Faltung aus Dreiecken in blau, rot und weiß. Entfremdend ist hier nicht nur das Plastilin als Material, sondern auch dass die Decke einer Bar – wieder ein Nachtlokal – gleichermaßen einer Kirche nicht auf den Kopf, sondern auf den Boden fällt. Außerdem reckt hier Günther Domenig seine betongegossene Hand, die er überdimensioniert in seiner Bankfiliale in Favoriten aus der Wand ragen hatte lassen, aus dem Jenseits ins Plastilinbild. Auf die gestrandeten Berggipfel der umgekehrten Bar fiel auch ein Blatt: Das Tabakblatt der Tabaktrafik im Haas-Haus am Stephansplatz. Es stammt aus dem Jahr 1992 und ist von Hans Hollein. Im hintersten Bildeck finden sich zwei Menschen. In diesem Bild treffen unterschiedlichste Bauzeiten, Bautypen, Maßstäbe, Perspektiven, Architekturauffassungen, Materialien und Handschriften aufeinander – abgesehen davon würde es auch als visualisiertes Architekturquiz und als Hommage an verstorbene Architekten und lebende Kollegen durchgehen. Es stammt aus dem Jahr 2016, wurde von Paula Brücke geknetet und zeigt deutlich, wie das Sujet Plastilinbild an Komplexität gewonnen hat.

Ein weiteres Bild aus dieser Ära – auch von Paula Brücke gefertigt – ist „A Space Odyssey“. Hier treffen das Steirereck von PPAG – mit seiner gläsernen Spiegelfassade, in der sich die Bäume und der Himmel des Stadtpark spiegeln auch ein Stück exemplarischer Illusionsarchitektur – auf eine Nische im „Kleinen Café“ von Hermann Czech, in dem sich wieder die Kassettendecke der Loosbar im Spiegel findet. Das „Kleine Café“ ist aus dem Baujahr 1970 und längst eine Wiener Institution, seine Architektur steckt voller Verweise auf die Psychoanalyse. Außerdem ist es auch ein Nachtort. Das Steiereck stammt aus dem Baujahr 2012, auch hier gibt es einen beachtlichen Zeit- und Maßstabssprung im Bild.

Direkt darunter treffen der Innenraum des Hauses Moller von Adolf Loos aus dem Baujahr 1928 auf die Wotrubakirche, die Architekt Gerhard Mayr nach einem Modell des Bildhauers Fritz Wotruba 1976 fertig gestellt hat und die heuer ihr 40 Jahr Jubiläum feiert. Zwei kleine Personen lassen sich am rechten Rand des Bildes auch erkennen – sie würden die Treppe des Hauses Moller links nie ausfüllen können. Diese Kombination ist eigenartig und eigenwillig, aber sie fordert unsere Sehgewohnheit heraus und auch unsere Wahrnehmung von Raum. Außerdem zeigt sie einen großen Vorteil des Plastilinbildes: es ermöglicht, Dinge darzustellen, die in Wirklichkeit nicht möglich wären und nie zusammen treffen könnten. Natürlich erfordern solche Raumverschiebungen einen gewissen rechnerischen Aufwand am Computer – und auch viel Recherche, um Orte und Bilder zu finden, die sich zur Amalgamisierung in Plastilin eignen. Wie verschieden sie auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Es sind durchwegs Orte, in denen Atmosphäre eine große Rolle spielt. Und es ist erstaunlich, wie sehr das Plastilin in seinen spezifischen Eigenschaften in der Lage ist, unterschiedlichste Orte und Materialitäten – wie die Kirche aus Sichtbeton und Glas und die bunte Decke des Lokals, das Steirereck mit seiner spiegelnden Fassade und das Kleine Café mit seinen Lederbänken und Steinböden – miteinander durch die Kraft seiner Oberfläche zu verbinden.

Den Faden der fantastischen Verknüpfung unterschiedlicher Atmosphären, Räume, Zeiten und Maßstäbe zur Amalgamisierung möchte ich weiterspinnen bis zum Plastilinbild „Die Maschine“: Es stammt aus dem Jahr 2015, wurde von Johanna Schuberth und Marina Jäger geknetet und zeigt die tragische Protagonistin einer Science Fiction Geschichte von E. M. Forster aus dem Jahr 1909. In dieser Geschichte geht es darum, dass eine Maschine die Geschicke der Welt in die Hand nimmt. Sie versorgt die Menschen, die unter der Erde leben, weil sie die natürliche Atmosphäre derselben nicht mehr ertragen, mit allem, was sie brauchen. Unterhaltung, Musik, Essen, Bildung, Medizin – alles kommt über Leitungen in die Waben, wo die Menschen zunehmend vereinsamt leben. Doch die Maschine wird gleichermaßen verhaltensauffällig und unpräzise in ihrer Versorgung. Bis die Menschen bemerken, dass sie ihr nicht mehr trauen können – dass sie die Kunstwelt, der maschinell-technoide Uterus nicht mehr am Leben halten kann, ist es zu spät zur Rettung. Dieses Bild bringt die Qualität des Plastilins auf den Punkt: Emotion. Es zeigt die schwammige, unentschiedene, leicht dekadente, hilflos-passive Hauptfigur dieser Geschichte.

Hier schließt sich aber auch der Kreis zur Architektur: es geht immer um den Menschen, der sie belebt und nutzt. Aber auch – und davon bin ich überzeugt – mit seiner Wertschätzung und Ablehnung eine weitere Schicht in ein Gebäude einschreibt und seine Ausstrahlung so wesentlich mit bestimmt. Genau dieser Schicht – dieser unfassbaren, weitgehend unbewussten, aber immens wichtigen – sind die Plastilinbilder von Schuberth und Schuberth auf der Spur.

In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Vergnügen bei der Betrachtung der Räumlinge.

Isabella Marboe, Text

Christoph Panzer, Fotos